住宅の省エネ性能は、現代の家づくりにおいて欠かせない要素となっています。

しかし、一口に省エネ住宅といっても、その性能レベルはさまざま。私たちはどのレベルを目標に、どんな省エネ住宅を建てればよいのでしょうか。2025年(令和7年)4月に住宅の省エネ基準適合が義務化されましたが、この基準をクリアするだけで十分なのでしょうか。

長い目で見れば、今回義務化された省エネ基準はあくまで最低ライン。これから先、数十年と快適を維持し、住み続けるためには、将来を見据えた選択をすることが大切です。

Contents

日本における省エネ基準の変遷

日本の住宅の省エネ化は、1970年代のオイルショックを契機に始まりました。

1979年(昭和57年)の省エネ法制定を受け、1980年(昭和55年)には初めての省エネ基準が制定されました。それが、『旧省エネルギー基準』といわれる基準です。

その後1992年(平成4年)、1999年(平成11年)と基準の全面改正があり、その後、何度か改正が繰り返されたのち、現行の省エネ基準が定められました。

| 1980年(昭和55年) | 省エネルギー基準 制定 (旧省エネ基準) └断熱等性能等級2相当 |

| 1992年(平成4年) | 省エネルギー基準 改正 (新省エネ基準) └断熱等性能等級3相当 |

| 1999年(平成11年) | 省エネルギー基準 改正 (次世代省エネ基準) └断熱等性能等級4相当 |

| 2013年(平成25年) | 省エネルギー基準 改正 (H25省エネ基準) └断熱等性能等級4 |

| 2016年(平成28年) | 省エネルギー基準 改正 (H28省エネ基準) └断熱等性能等級4 |

| 2025年(令和7年) | 省エネ基準 適合義務化 (H28省エネ基準) └断熱等性能等級4 |

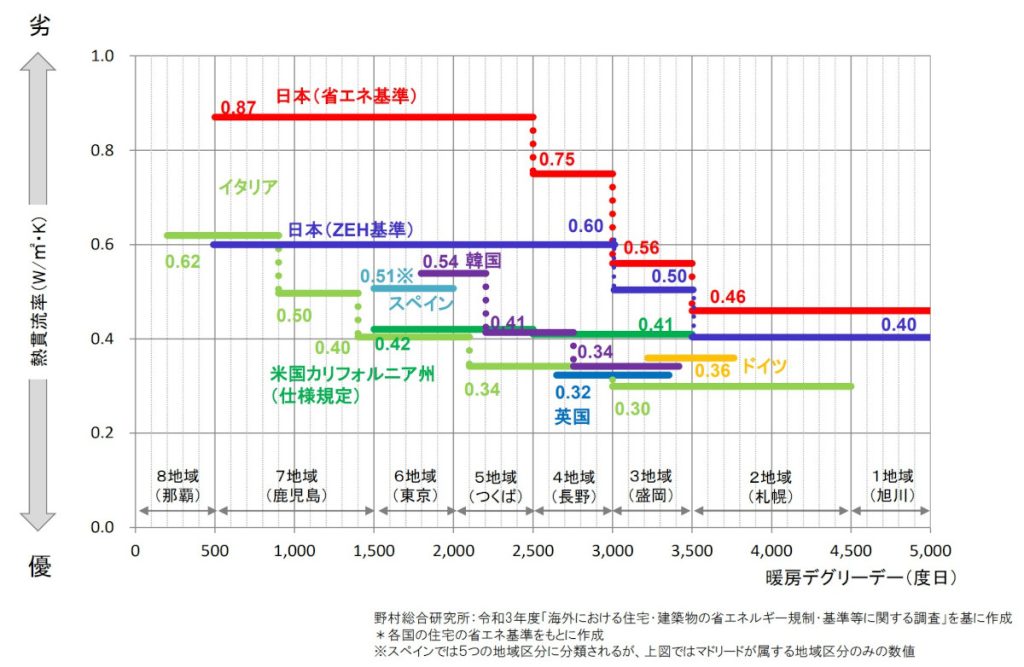

日本と海外海外諸国の住宅性能比較

下の表は、2021年(令和3年度)時点での、日本と海外諸国の住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)基準を比較 したものです。

これを見ただけでも、この4月に義務化となった日本の省エネ基準が、決して高性能とはえないことがおわかりいただけると思います。

省エネ住宅の多様な選択肢

こうした現状を知る人は、現行の省エネ基準よりも高度な省エネ住宅という選択肢を求めています。

その性能や特徴は多岐にわたります。自分たち家族のライフスタイルやご予算に合わせて、最適な選択を。

省エネ基準

この4月から適合義務化となった、現行の省エネ基準。詳細は以下で確認を。

» 省エネルギー住宅と省エネ基準の適合義務化について

» マイホーム計画の前に!2025年省エネ基準適合義務化の基礎知識

ZEH基準

ZEH(ゼッチ)は、高い断熱性能と高性能設備による省エネに加え、太陽光発電などでエネルギーを創出し、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロ以下にする住宅のこと。

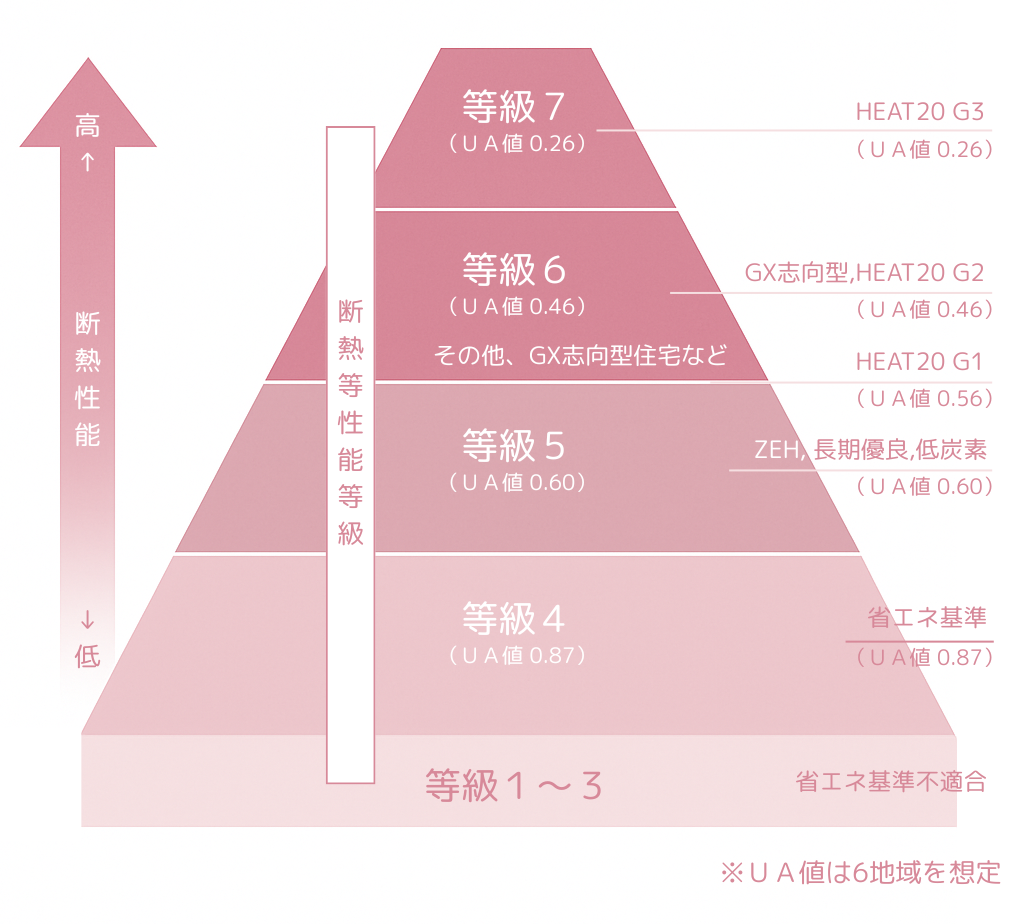

現行の省エネ基準は断熱等級4でUA値が0.87(6地域の場合)であるのに対し、ZEH基準では0.6以下が求められ、この数値は断熱等級5に相当します。

寒冷地や多雪地域、都市部狭小地向けの『Nearly(ニアリー)ZEH』や『ZEH Oriented(オリエンティッド)』、『ZEH+』『Nearly ZEH+』など、一次エネルギー消費量をさらに5%削減するもの、蓄電システムや燃料電池などを導入する『次世代ZEH+』など、土地特性や省エネレベルに応じて複数のバリエーションがあります。

長期優良住宅

長期優良住宅は、住宅の総合的な質を高めることを目的とした認定制度。省エネ性能だけでなく、耐震性、省エネルギー性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性など、複数の要件を満たすことが求められます。

省エネルギー性については、従来は断熱等級4が要件でしたが、2024年(令和6年)10月から断熱等級5に引き上げられました。

長期優良住宅には、固定資産税の減税といった経済的なメリットがあるだけでなく、30年以上の長期点検計画が義務付けられているため、資産価値の維持にもつながります。

低炭素住宅

低炭素住宅は、『エコまち法』(=都市の低炭素化の促進に関する法律)に基づく認定制度で、二酸化炭素の排出の抑制を目的としたもの。ZEHや長期優良住宅と同等の断熱水準であり、長期優良住宅と同様に認定を受けることで税制優遇などの措置を受けられます。

現行の省エネ基準では物足りないけれど、太陽光発電の搭載などが必要なZEH基準では難しいという方にとっては、現実的な選択となるかもしれません。

HEAT20

HEAT20は、産学連携のプロジェクトから生まれた民間基準。『G1』『G2』『G3』の3段階があり、G1はZEH基準と同等水準、G2はさらに上を行く高性能レベル、G3は最高峰の断熱性能を有しています。

2022年に断熱等級6,7の公的基準が制定されるまで、国内最高レベルの断熱水準として省エネ住宅の指標とされてきました。

GX志向型住宅

2025年(令和7年)の補助金制度『子育てグリーン住宅支援事業』の補助対象住宅として、新たに創設された省エネ住宅。ZEH基準を上回る、断熱等級6が要件となっています。

» 最新!新築・リフォーム向け住まいの補助金【2025年版】

今、選択すべき省エネ性能は?

法的には、現行の省エネ基準を満たせば問題ありません。しかし、注目すべきは5年後の動向です。2030年にはZEH基準の適合が義務化される予定であり、現行の省エネ基準は“古い基準”になることが決まっています。

さらに、住宅業界ではその先を見据え、すでに「住宅には断熱等級6が必須」という空気ができつつあるのも事実。

とくに寒冷地では、現行の省エネ基準では不十分なケースが多く、断熱等級6レベルを目指すことで、冬の快適性を大きく向上させることができます。

省エネ住宅はどこで建てるべき?

省エネ基準の適合義務化により、どの住宅会社でも最低基準をクリアした家は建てられるようになりました。しかし、同じ省エネ住宅、同じ基準の家でも、その品質や性能には大きな差があります。

重要なのは、これまでの実績です。日本の省エネ基準が低いレベルにとどまっていた時代から、ハイレベルな断熱性能を手掛けてきた住宅会社は、省エネに対する意識がしっかりと根付いています。知識や施工技術も確立されており、単に“基準を満たす”だけでなく、実際に住んだときの快適さを追求する姿勢があります。

とくに高断熱高気密は設計だけでなく施工精度も大きく影響するため、経験と実績が物を言います。こうした高性能住宅を早い時期から手掛けてきた住宅会社に依頼なら、将来的にも価値の下がらない住まいを手に入れることができるでしょう。

時代の変化に追随できない、あるいは高い省エネ性能の必要性を見て見ぬふりしてきた住宅会社は、中長期的には淘汰されていくことになるでしょう。今、私たちが一歩先の未来を見据えた選択を求められているように、住宅会社にも未来を見通す目が必要不可欠なのです。

一歩先を見据えた省エネルギー住宅を

「最高レベルの省エネ性能なんて必要ない」と考える方は少なくないでしょう。

確かに、住宅の性能と価格はバランスが大切です。しかし、5年後には“最低基準”となってしまう省エネ基準の家を建てるより、断熱等級6を採用する方が長い目で見れば得をします。

冬の寒さや夏の暑さに悩まされず、年間を通じて快適に過ごせる住まいは、家族の健康リスクを減らし、精神的な余裕も生み出します。また、光熱費の節約は、住宅ローンを組む30年以上の間、毎月の家計を助けてくれるでしょう。

住宅は人生で最も大きな買い物のひとつ。長期的な視点で、自分たち家族のライフスタイルに合った省エネ性能を見極め、信頼できる住宅会社を見つけることが、後悔のない家づくりへの第一歩です。