今くらいの季節は、寒くも暑くもなく過ごしやすい反面、1日1日の気温差が大きく、「毎日、何を着たらいいか悩む」という状況に陥りがち。

冬に逆戻りしたような日があるかと思えば、夏日があったり。朝晩は肌寒いのに、日中は真夏のような暑さだったり。暖房をつけるほどではないけれど何となく冷え込む。日差しが強く入り込んで室内が汗をかくほど暑い。

地域によっては、すでに熱中症による救急搬送も相次いでいるのが現状です。

Contents

パッシブデザインってなに?

春先や初秋の”ちょっとした不快感”こそ、住まいの設計で簡単に解決できます。

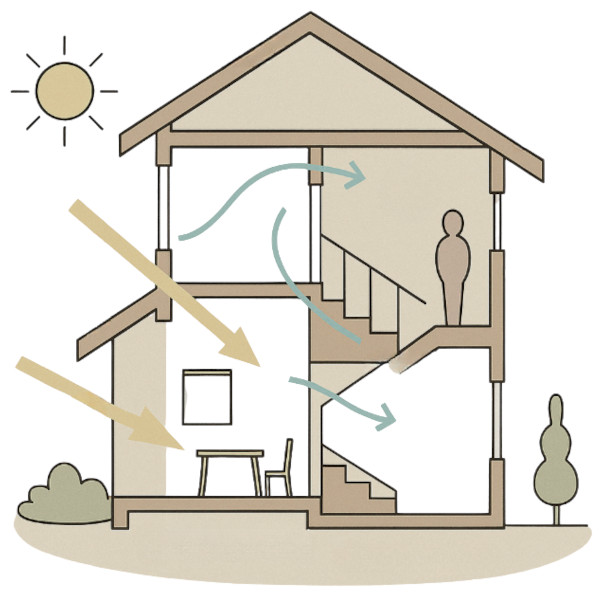

その鍵を握るのが『パッシブデザイン』。機械設備に頼りすぎず、太陽の光や風といった自然の力を活用して、室内環境を快適に保つ設計手法のことで、今の時期なら冷暖房をまったく使わずに「暑さ、寒さ」をやわらげ、過ごしやすい室内空間をつくることができます。

「暖房の時期が終わったと思ったら、もう冷房」

「冷房と暖房を日替わりで使っている」

「いつまでも小さいヒーターを手放せない」

という状況も打破できるので、結果的に冷暖房費の節約にも。

パッシブデザインの設計手法

たとえば、南側に大きな掃き出し窓をつくって冬の光を取り込む。夏は庇で日射を遮りつつ、窓を開けて風を通す。

このように、日差しの入り方や風の通り道を考慮して設計することで、自然の恩恵を最大限に享受した心地よい家ができあがります。

» 窓の小さい家、本当に後悔しない?

パッシブデザインの設計手法について、もう少し詳しく見ていきましょう。

(1)日射をコントロールする

少し肌寒い日でも、暖かい日差しを取り入れることができれば、暖房をつけたり着込んだりせずに過ごせます。

冬は南の大開口からたっぷりの日差しを取り込み、夏は深い軒で直射日光を遮る。軒以外にも、窓の外に落葉樹を植える、シェードやルーバーを活用するという方法もあります。

冬の日差しを十分取り入れるためには、太陽高度や太陽の位置を正確に把握する必要があり、掃き出し窓が正確に南側を向くよう、敷地に対して建物を斜めにレイアウトするという大胆な手法が取られることも。

また、窓ガラスは方位によって断熱タイプと遮熱タイプを使い分けることが大切です。南面は冬の太陽熱をふんだんに取り込むため、断熱タイプを。それ以外の方向には、遮熱タイプを。それぞれの方位に合った性能のガラスを選ぶことで効果が高まります。

家全体の日射をコントロールすることで、昼間電気をつけることもなくなり、冷暖房費だけでなく年間を通した省エネにも貢献します。

(2)風をコントロールする

気温の高い日でも、風があれば体感温度が下がり、快適に過ごすことができます。かつ、自然の通風には室内にこもった熱を排出し、湿気を外へ出す換気効果も。

具体的な設計手法としては、窓を対角線上の二方向に設けるのが基本。重力換気の観点からは、高窓を設けることで風の弱い日でも温度差を利用でき、効率的に風を通すことができます。同様に、吹き抜けのある家も自然と空気の流れができるため、風通しのよい家になります。

さらに、間仕切りをできるだけ少なくすることで家全体に風を通しやすくなりますが、昨今はワンフロアの間取りがトレンドなので、この点は容易にクリアできそうですね。

ただし、効果的に風を入れるには、どの方向から風が吹いているのかを正しく把握したうえで設計するのが大前提。家を建てる前の、敷地調査の重要性が問われます。

この時期は昼間でも窓を開けることで清涼感を得られますが、真夏など室温よりも外気温が高い日には、風と一緒に熱気が入ってきてしまうことがあります。熱中症の危険性もあるため、窓開けは朝夕の涼しい時間帯にとどめておきましょう。

(3)日射熱を蓄える

自然採光によって取り入れた日射熱をより有効活用するためには、内装に蓄熱性の高い素材を取り入れるとよいでしょう。

なかでも、容積比熱が大きく、蓄熱効果が高いのはコンクリート。窓周辺の床や壁に蓄熱体としてコンクリートを使うと、冬の昼間、窓から取り入れた熱を蓄熱し、日が落ちて室温が下がってきたら、蓄えた熱を放出して室内を暖めます。夏は蓄熱することで温度を奪うため、室内の温度上昇を防ぎます。

» もう玄関はいらない?土間から始める新しい暮らし

ただし、夏の日射遮蔽をしっかりしないと、コンクリートが熱くなりすぎることがあるため注意が必要です。気になる方は、無垢の木や漆喰・珪藻土といった自然素材を取り入れるだけでも、多少の蓄熱効果を得られます。

» 無垢フローリングは大変?後悔しないために知っておこう

パッシブデザインには高気密高断熱が必須

かつての日本家屋では、先人の知恵としてパッシブデザインがごく当たり前に取り入れられてきました。だから、夏は涼しく冷房なしでも比較的過ごしやすいのですが、一方で冬の寒さは死活問題。その原因は、日本家屋の住宅性能の低さにありました。

ただ自然エネルギーを取り入れるだけでは、快適な環境は生まれません。パッシブデザインをしっかりと活かすには、建物自体の断熱性や気密性を高めることが大前提。つまり、省エネ性能の高い住宅とセットで考えることが基本です。

例えば、断熱等級6レベルの性能があれば、外気の影響を受けにくく、冬のパッシブ効果がしっかりと発揮されます。気密性が高ければ隙間風もなくなるので、その点でも冬の寒さをやわらげます。

自然の力と、高性能な建物。この二つが合わさることで、電力に頼りすぎない、心にもお財布にもゆとりのある暮らしが生まれます。

» 暖かい家ってどんな家?どうすれば暖かい家になる?

暮らしの中に“気持ちいい”を取り入れよう

パッシブデザインとは見た目のデザイン性ではなく、暮らしの快適さや体感温度による心地よさに直接かかわるデザインのこと。

「朝起きて、陽だまりのダイニングで朝食をとる」

「風通しのいいリビングの窓辺で昼寝をする」

エアコンのスイッチを入れなくても、なんとなく快適。日常のふとした瞬間に”気持ちいい”を感じられる。そんな体感を求めている人にこそ、パッシブデザインはおすすめです。

家づくりを考える際には、設備や内装だけでなく、自然の力を最大限に活かせる設計を取り入れてみてはいかがでしょうか。長い目で見れば、住む人の快適さと省エネルギーを両立させる、これからの時代にふさわしい住まいづくりの基本になるはずです。

One thought on “気温の変動が激しい季節は、パッシブデザインで対応!”

現在コメントは受け付けていません。